羽曳野市

羽曳野市 広域マップ(PDF│798KB)

はびきのビジターセンター

近鉄南大阪線「古市駅」で下車、改札を出て左すぐ、日本遺産「竹内街道」沿いのはびきのビジターセンターで…

詳細ページへ

安閑天皇陵古墳

前方後円墳。墳丘長122m、後円部の径78m、前方部の幅100mで幅15mの濠を持っています。江戸時…

詳細ページへ

応神天皇陵古墳

5世紀初頭のものといわれている墳丘全長425m、長さは仁徳陵についで全国第2位、体積では日本最大とい…

詳細ページへ

雄略天皇陵古墳

雄略天皇は、5世紀後半の大王で、当時の中国王朝へ称号を求めるために遣いを送りました。倭の五王の一人、…

詳細ページへ

羽曳野市文化財展示室

古市古墳群及びその周辺から出土した遺物を展示しています。

展示品の中心は埴輪で栗塚古墳…

詳細ページへ

白鳥陵古墳

大和朝廷全国統一の遠征で勝利の帰途、伊勢で没したヤマトタケルノミコトが白鳥となり羽を曳くように飛んだ…

詳細ページへ

コロコロふれあいパーク(駒ヶ谷駅西側公園)

はびきのご当地キャラクター「つぶたん」の遊具が目印!

隣接の大阪府営石川河川公園では、…

詳細ページへ

道の駅「しらとりの郷・羽曳野」

「しらとりの郷・羽曳野」は、南阪奈道路側道(主要地方道美原太子線)沿いに位置し、道路利用者のための休…

詳細ページへ

東高野街道

京都の八幡市から、西高野街道・中高野街道と合流して紀州高野山に至る道で、平安時代以降、高野参りの人々…

詳細ページへ

竹内街道

飛鳥時代の大和と難波を結ぶ日本最古の官道として、外国使臣や宮人はもちろん、一般大衆が往来してにぎわい…

詳細ページへ

畑田家住宅

江戸期以来、郡戸地区の要職にあった畑田家。主屋、長屋門それに続く2棟の蔵、納屋、付属屋があり、旧家の…

詳細ページへ

吉村家住宅

桃山時代の書院造様式を残す民家で日本初の重要文化財に指定され、江戸時代の庄屋屋敷の様子を伝えています…

詳細ページへ

月読橋

駒ヶ谷の家並みに入った竹内街道が飛鳥川を渡るところに架かる橋。その50mほど上流に石碑があり、新古今…

詳細ページへ

羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園内キャンプ場「ふれ愛広場」

○施設概要

キャンプ場8サイト(芝生張り、各約70平方メートル)、炊事設備(炊事場、か…

詳細ページへ

羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園

主にソフトボール、軟式野球、サッカー、レクリエーションに利用できます。

総面積13,9…

詳細ページへ

しなづせせらぎの道

東除川の廃川敷を利用して造られた人工河川や噴水広場があります。…

詳細ページへ

であいのみち

飛鳥川の旧河川敷を利用して、古墳時代・飛鳥時代の時の流れや変化を表現した遊歩道です。「人」・「時」と…

詳細ページへ

ふれあいスポット竹之内

日本最古の官道「竹内街道」と京都から霊場高野山に詣でる「東高野街道」がまじわる古市の地、ここに訪れる…

詳細ページへ

峰塚公園

峰塚公園は、昭和62年9月地区公園として都市計画決定されました。

平成元年3月には、羽…

詳細ページへ

ギャラリーはびきの

市役所東玄関横にありますギャラリーはびきのでは、現代工芸作家の作品などを展示しています。2ヶ月に一度…

詳細ページへ

薄田隼人正兼相の墓

元和元年(1615)、大坂夏の陣。徳川家康らの軍勢が攻める大坂城で、秀頼よりとその母、淀殿は自害し豊…

詳細ページへ

源氏三代の墓

寛仁4年(1020)、河内国司に任ぜられた源頼信は、壺井に本邸を構えました。その子の頼義と孫の義家(…

詳細ページへ

翠鳥園遺跡

およそ2万年前の石器や、それを作るときにできる石の破片が約2万点も見つかりました。二上山の周辺で採れ…

詳細ページへ

観音塚古墳

古墳は大きさが約12mの円墳か方墳で、高さ約2.5m。北及び西側には濠と考えられる凹地が見られます。…

詳細ページへ

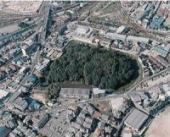

河内大塚山古墳

墳丘長335m、後円部の直径185m、前方部の幅230mで、幅35〜70mの濠を持っています。全国第…

詳細ページへ

峯ヶ塚古墳

墳丘長96m、後円部の直径56m、前方部の幅75mの前方後円墳で、二重の濠を持っています。5世紀末〜…

詳細ページへ

飛鳥戸神社

竹内街道から飛鳥の集落に抜ける丘陵上にある神社です。古代の渡来系氏族「飛鳥部造」が建立したと伝えられ…

詳細ページへ

杜本神社

現在の祭神は、経津主命・経津主姫命とされていますが、平安初期には百済宿袮永継とその祖先の飛鳥戸氏を祀…

詳細ページへ

壷井八幡宮

河内源氏といわれる源頼信の子と孫にあたる頼義と義家が創建。江戸時代に再建されました。境内には義家の子…

詳細ページへ

大津神社

古代、水運にかかわっていた渡来系氏族、津氏一族の氏神。茅の輪をくぐって安全を祈願する、夏越しの祭りで…

詳細ページへ

白鳥神社

社伝では、軽里西方の伊岐谷(いきだに)に創建され「伊岐宮(いきのみや)」と呼ばれていました。 その後…

詳細ページへ

誉田八幡宮

欽明(きんめい)天皇の詔勅で応神陵の後円部に設けられた日本最古といわれる八幡宮。国宝の神輿(しんよ)…

詳細ページへ

明教寺

寺伝によると推古天皇8年(600)、天皇の発願によって創建され鳳凰寺と名付けられましたが、天平宝字8…

詳細ページへ

西琳寺

7世紀前半、有力な渡来系氏族の西文氏が建立、当時は壮大な寺院でした。現在、境内には巨大な塔心礎が置か…

詳細ページへ

大黒寺

日本最古の大黒出現の寺という伝承をもっています。天智4年(665年)、役行者が金剛山で桜の木を刻んで…

詳細ページへ

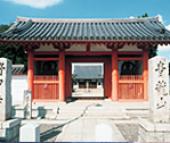

野中寺

聖徳太子と蘇我馬子の建立と伝えられ、「中の太子」と呼ばれています。現在でも境内には、塔や金堂など飛鳥…

詳細ページへ